近年、コールセンターにボイスボットが導入され、ヒトではなくロボットが対応するケースが増えてきました。

ボイスボット導入増加の背景としては、音声認識/合成技術やAI技術の進歩、人手不足の代替え策、コスト削減などの理由が上げられます。

通販受注窓口では、これまで、機会損失をなくすため、あふれ呼対策としてIVRを利用していましたが、現在、IVRからボイスボットへの置き換え、注文まで完了できるような検討が進んでいます。

この記事では、ボイスボットとIVRの違い、通販注文受付窓口でのボイスボット活用の最新事例や運用フロー、実際の会話シナリオまでを詳しくご紹介します。

ボイスボットとIVRの違い

ボイスボットと似たサービスに、IVR がありますが、それぞれの用途と特徴を整理すると、以下のようになります。

ボイスボット(Voice Bot)

特徴:音声でお客様と会話するAI。

用途:電話問合せ対応、注文受付 など。

例 :「ご注文の商品名をおっしゃってください」等のスクリプトをAIが音声対応

IVR(自動音声応答:Interactive Voice Response)

特徴:電話をかけたお客様が、ガイダンスに従いダイヤル番号を押して選択。

用途:電話の窓口振り分けなどで利用。

例 :「〇〇の方は1を、△△の方は2を押してください」等の担当窓口番号をアナウンス

ボイスボットの得意なこと/不得意なこと

近年の音声認識や生成AIには大きな進化があり、ボイスボットも以前よりもずいぶん流暢な会話ができるようになりました。

そのため、どんな音声対応もボイスボットで出来てしまいそうに感じてしまいますが、まだまだ現状のボイスボットの技術には明確な限界もあります。

以下、ボイスボットの得意なこと/不得意なことを整理します。

ボイスボットの得意なこと

・電話対応を自動化:

シナリオに則したQ&A等の音声対応。

・ハンズフリーで問合せできる:

音声応対なので、テキスト入力やキーパット操作が苦手な高齢者や、手作業中などでも便利。

・24時間365日の対応:

夜間/休日も無人でAIが対応できるので、時間外対応や突発的なアクセス増加に強い。

・オペレーターの対応時間削減:

簡単な用件はボイスボットで完結し、複雑な相談をオペレーターへ自動転送し有人対応。

ボイスボットの不得意なこと

・雑談や文脈を深く理解する会話:

長い話や背景説明が必要な相談、文脈を追う力は弱い(例:「さっきの件だけど…」など)

・ノイズが多い環境での会話:

騒がしい場所や、方言や滑舌が悪い話し方には音声認識の精度が落ちる

・クレーム対応など複雑で感情的会話:

微妙なニュアンスや感情のケアは難しい

・名前、地名などの漢字表現の確認:

「やまだたろう」→「山田太郎」などの名前、地名などの漢字表現の推測や確認作業は難しい

通販受注窓口へのボイスボット導入検討

では、通販受注窓口へのボイスボット導入は、どのようなことに注意すればよいでしょうか。

ここからは、ボイスボット導入で失敗しないためのポイントをご紹介します。

ボイスボット導入成功の鍵(カギ)は、ハイブリッド運用

ボイスボットは、注文受付の対応や定型の質問への回答はできますが、注文内容の変更や複雑な判断が必要な会話はまだまだ苦手です。

そのため、お客様が、オペレーターの有人対応を求めた場合や、ボイスボットが正しく音声認識できなかった場合など、必要に応じてボイスボット対応からオペレーター対応に切り換えるハイブリッド運用がおすすめです。

途中で人間に対応が変わるという他に、後で受注データが正しいかを人間が確認し補完する事も必要です。例えば、名前の聞き取りについては、漢字登録をする場合の文字起こしは人間がしなければ対応できません。また、割り切って、ボイスボットで対応可能なカタカナ登録のみで運用した場合でも、カタカナ登録した中に明らかに名前とは違う登録がないか人間がチェックする必要があります。

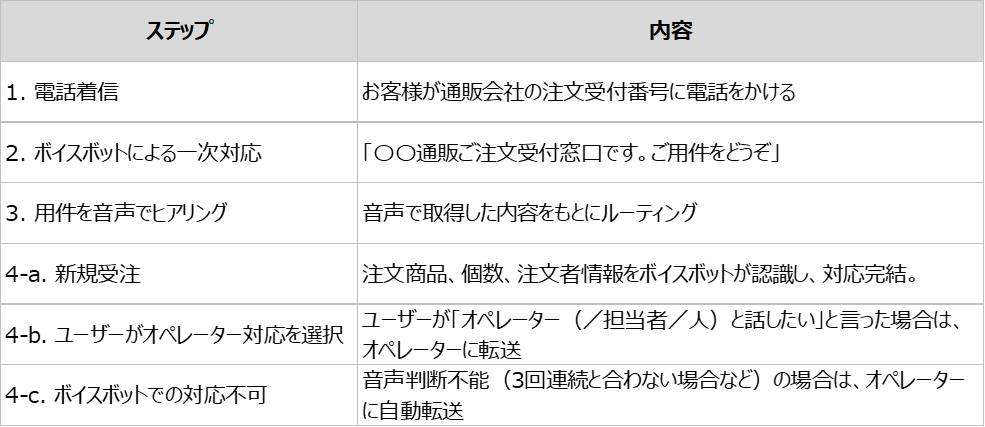

ハイブリッド運用構築のポイント①(切り替えルールの作成)

ハイブリッド運用では、オペレーター対応へのスムーズな切り替えがポイントになります。

そのためには、まず、「何が起きたらオペレーターへ切り替えるか(=切り替えルール)」を決めます。

オペレーターへの切り替えルール例

以下の場合は、ボイスボットからオペレーター対応に切り替える。

・お客様が希望: 「人と話したい」「オペレーターに代わって」と言った場合など

・理解できない: 音声認識エラーが連続した場合(例:3回まで)

・自動処理不可: シナリオに該当しない内容だった場合

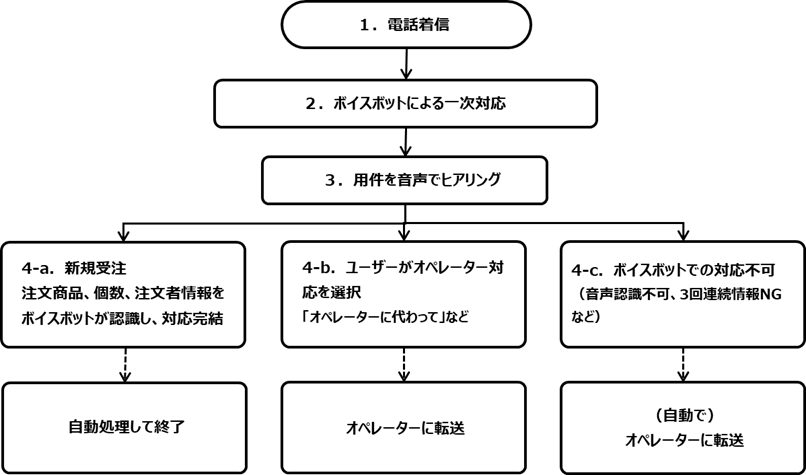

ハイブリッド運用構築のポイント②(切り替えルールに則したフローの作成)

オペレーターへの切り替えルールを決めたら、ルールに則した電話応対の基本フローを作成します。

ハイブリッド運用の基本応対フロー例(通販新規受注窓口 向け)

ハイブリッド運用構築のポイント③(シナリオの設計)

ルールとフローができたら、次はシナリオです。

ボイスボットの導入では、ボイスボットがお客様とスムーズに対話できるよう、事前に想定Q&Aを会話形式で作成し、それぞれの質問に対するアクションのパターンを設定します。

これを「シナリオ設計」といいます。

ハイブリッド運用のシナリオは、おおよそ以下の事項に留意して設計します。

シナリオ設計の留意点

・自動化できる業務を選定:

「注文受付」「折り返し依頼」など定型、頻出、単純確認の業務を選定します。

・わかりやすいガイダンス作成:

お客様の年齢層に合わせた話し方・スピードに調整します。

・必要に応じて転送:

フローに従って、ボイスボットからオペレーターへ転送させます。

・CRM連携:

ご注文内容を基に、ボイスボットがお客様に注文金額の確認ができるように、あらかじめ商品情報や配送料テーブルとのシステム連携をしておきます。

ハイブリッド運用のシナリオ例

最後に、通販会社の新規注文受注窓口でのシナリオ例をご紹介します。

ハイブリッド運用のシナリオ例 ・通販注文受付窓口

▼ステップ1:挨拶

「お電話ありがとうございます。〇〇(サービス名)注文受付窓口、自動応答サービスです。」

▼ステップ2:用件確認

「新規のご注文でよろしいでしょうか? 」

≪お客様≫「はい」 → 次へ

▼ステップ3:注文者情報確認(電話番号、名前、住所)

「電話番号をお願いいたします。」

≪お客様≫「電話番号は、03-1234-・・・・」

「でんわ ばんごう は、ゼロサン イチニサンヨン ・・・・ でよろしいですか」

≪お客様≫「はい」 → 次へ

・【認識不可(1回目、2回目)】

「もう一度、お名前とご登録の電話番号または会員番号をお願いいたします。」

・【認識不可(3回目)】

「オペレーターにお繋ぎいたします。しばらくお待ちください」 → 有人対応へ

※電話番号の確認の後、名前、住所を確認

・ステップ4:商品特定

「ご注文の商品をおうかがいします。商品名をおっしゃってください」

≪お客様≫「○○○○(商品名)」

「○○○○ ですね」

≪お客様≫「はい」 → 次へ

「ご注文の商品の個数をおうかがいします。ご注文の商品は1つですか」

≪お客様≫「はい」 → 次へ

「2つです(3つです 等)」 → 個数の再確認

・ステップ5:注文確認(ステップ4で、お客様が「はい」の場合)

「商品名○○○○を△個のご注文を承ります。ご注文金額は、送料を含めて◆◆◆◆円になります。よろしいですか?」

≪お客様≫「はい」 → 次へ

・ステップ6:終了

「他に、注文はございますか?」

≪お客様≫「はい」 → ステップ4へ

≪お客様≫「いいえ」 → 次へ

「ご利用ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。」

まとめ

今回は、通販業界でのボイスボット活用の最新事例をご紹介しました。

ボイスボットの性能は急速に発展していて、ボイスボットの通販電話窓口での対応範囲は、単純な注文受付や折り返し依頼の対応だけでなく、配送状況確認や注文内容の確認/変更などの複雑な応対にも導入検討が広がりつつあります。

一方で、人(=オペレーター)の接客品質と比較すると、ボイスボットの対応は、スムーズさや音声認識の点で、まだまだ改良が必要な段階と言えます。

CCMLABOの運営会社アイビーシステムでは、長年のコールセンター運営経験で、理想的なお客様とのコミュケーションを実現するためのノウハウを蓄積してまいりました。

通販事業のコールセンター運営でお客様とのコミュニケーションを改善したいニーズがございましたら、ボイスボットの活用を含めたご提案も可能ですので、ぜひ当社にお問い合わせください。

CCMLABOの運営会社 アイビーシステム株式会社のセールスインバウンドはこちらから